im Beethoven-Raum der Hochschule für Musik Mainz

Thema

Das Symposium will in der Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven sowohl von arrivierten, internationalen Wissenschaftlern als auch von Nachwuchsforschern unter drei verschiedenen Aspekten das Phänomen der Münchner Schule vergegenwärtigen: Zunächst dreht es sich um den Umstand, dass die Stammväter der Münchner Schule an der Kgl. Musikschule München – der späteren Akademie für Tonkunst – musiktheoretische Fächer gelehrt haben und dass ihre Lehre u.a. einen bedeutsamen, verloren geglaubten Teil deutscher Partimentopraxis des 19. Jahrhunderts repräsentiert; ein zweiter Block ist der kompositorischen Tätigkeit der Protagonisten gewidmet, während abschließend ästhetische Fragestellungen zur Bewertung dieser Kompositionen, aber auch Fragen nach »eklektizistischem« Komponieren im Kontext der Satzlehre im 19. Jahrhundert im Mittelpunkt stehen.

Programmablauf

10.00 Uhr

Univ.-Prof. Dr. Birger Petersen (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

und Juliane Brandes (Hochschule für Musik Freiburg)

Einführung: Von Rheinberger zu Thuille – die Münchner Schule

10.30 Uhr

Univ.-Prof. Dr. Immanuel Ott (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Die Münchner Schule im Spannungsfeld von Kompositionslehre und Stilkopie

11.00 Uhr

Prof. Dr. Jan Philipp Sprick (Hochschule für Musik und Theater Rostock)

Implizite Musikästhetik in deutschen Harmonielehren um 1900

11.30 Uhr

Univ.-Prof. Dr. Birger Petersen (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

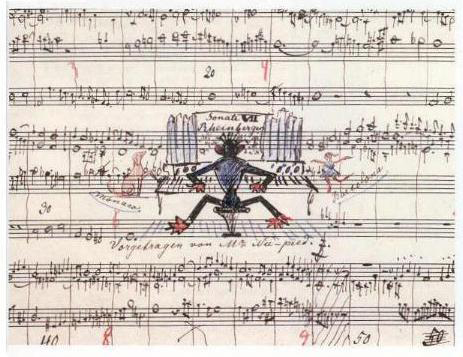

Josef Gabriel Rheinberger – zwischen Musiktheorie und Kompositionslehre

12.00 Uhr

Stephan Zirwes (Hochschule der Künste Bern)

Die musiktheoretische Ausbildung an der Königlichen Musikschule und

Akademie der Tonkunst in München im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts

12.30 – 14.30 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr

Juliane Brandes (Hochschule für Musik Freiburg)

Ludwig Thuilles »Kompositionslehre«

15.00 Uhr

Prof. Dr. Ludwig Holtmeier (Hochschule für Musik Freiburg)

Rudolf Louis’ Ästhetik

15.30 Uhr

Prof. Dr. Robert Wason (Eastman School of Music Rochester)

Alterierte Akkorde in größeren musikalischen Zusammenhängen:

Fallbeispiele aus dem späteren Liedern der Münchner Schule

16.00 – 16.30 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr

Lena Werner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Weismann als Schüler Rheinbergers – epigonales Komponieren um 1940

17.00 Uhr

Sebastian Kleissle (Hochschule für Musik »Franz Liszt«, Weimar)

Siegmund von Hausegger als Musiktheoretiker und Komponist

17.30 Uhr

Die Münchner Schule – Perspektiven der Rezeption

Rundtisch-Gespräch der Teilnehmer